“O que um gay leva para um segundo encontro?”

“Que segundo encontro?”

“E o que uma lésbica leva para um segundo encontro?”

“As malas”

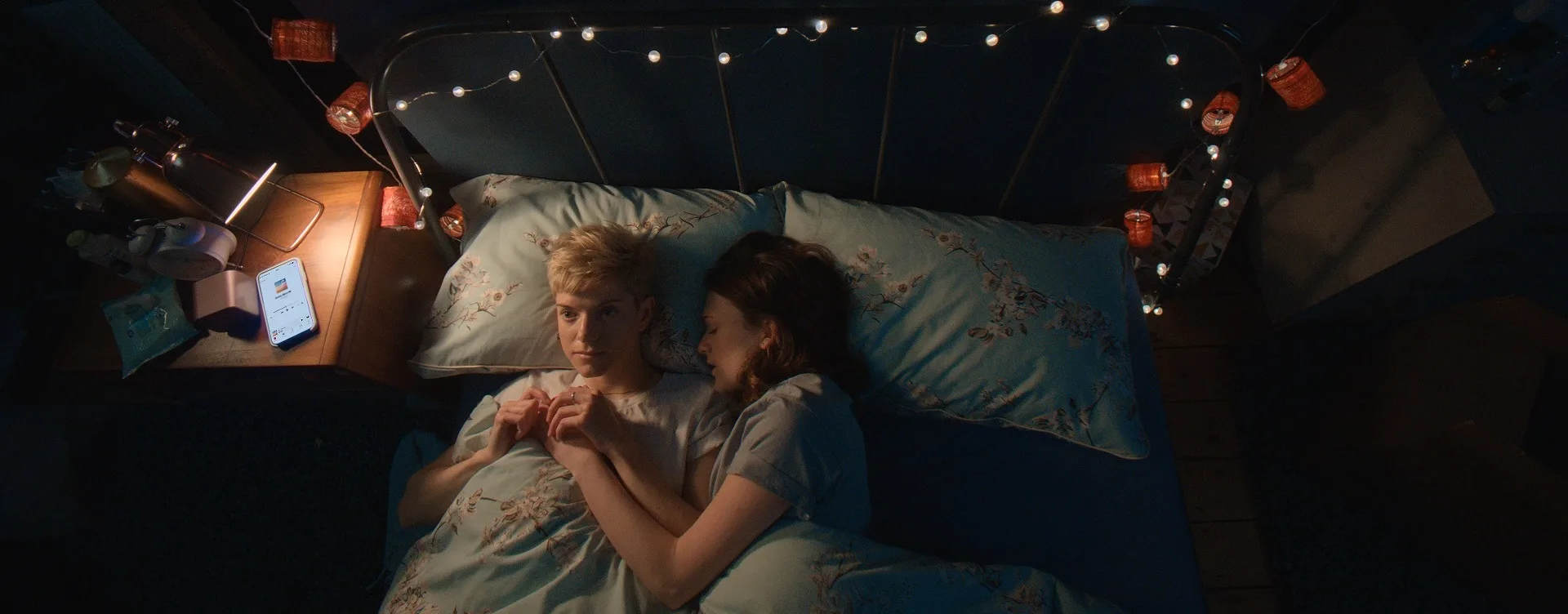

É com essa piada infame que eu começo, porque é mais ou menos assim que começa Feel Good, série disponível na Netflix. Logo no início, as faíscas que atraem George (Charlotte Ritchie) a Mae (Mae Martin) as levam a entrar de cabeça em um relacionamento e, depois de três meses, a viver sob o mesmo teto. Mas, como diz o clássico autor de A dama e o cachorrinho, quando os amantes finalmente vão viver juntos sem precisar mais se esconder: agora é que a parte difícil vai começar.

Assim, a parte mais difícil começa para George, que passa a viver seu primeiro relacionamento sáfico (relação entre duas mulheres) e tem medo da reação de amigos e familiares, e, para Mae, que além de viver com alguém que se identifica socialmente como hétero, é muito intensa e dependente, em vários sentidos. Em uma conversa com Linda, sua mãe, interpretada pela maravilhosa Lisa Kudrow, descobrimos junto com George que Mae foi viciada em drogas no passado. Portanto, a forma obsessiva com que trata o novo relacionamento começa a ganhar um sentido mais complexo.

Comecei a série porque precisava de algo curto e leve para passar o tempo, algo que cumpre muito bem, mas não sem um certo estranhamento no início. Por mais que a autora, roteirista e atriz Mae Martin seja canadense, Feel Good é inglesa por excelência, não só pela ambiência e pelo sotaque, mas principalmente pelo seu humor. Na minha opinião, o excêntrico humor inglês está entre o muito engraçado e o completamente estranho e constrangedor (vide a versão original de The Office), por isso demorei um pouco para ajustar a frequência ao tom satírico de Feel Good. Foi em uma a interação entre Mae e sua mãe quando consegui rir de verdade pela primeira vez. A personagem de Lisa, diga-se de passagem, é uma contradição incrível, uma mãe verdadeira. Ao mesmo tempo em que parece disposta a culpar a filha pelo que lhe aconteceu, é capaz de parar tudo para salvá-la.

A graça do texto, assinado por Martin e por Joe Hampson, beira ao errado, ao incorreto, e por isso mesmo se aproxima da verdade. Aborda assuntos como sexualidade, identidade de gênero e dependência química sem maniqueísmos. Se, em um primeiro momento, dá a impressão de colocar alguém no lugar de vítima, subverte isso e nos joga em diálogos que manifestam os meios-tons entre o preto e o branco.

Tudo isso me faz lembrar a aclamada Fleabag e, assim como a série de Phoebe Waller-Bridge, está prevista para ter somente duas temporadas. Tudo que é bom dura pouco. E falando em errado e polêmico, lembra também a série Master of None, criada e estrelada por Aziz Ansari que, assim como Mae Martin, ironizou a própria vida para escrever a história.

Martin satiriza essas questões de um jeito que só quem viveu e sofreu com elas poderia fazer. Faz isso de uma maneira tão sincera que, por vezes, coloca-se como uma narcisista que brinca com os sentimentos dos que estão ao seu redor pela necessidade de repetir seus padrões autodestrutivos. Ok, sua mãe parece insensível, mas como deve se comportar uma mãe que vê a filha roubando para comprar drogas? Ok, sua namorada resiste para assumir o relacionamento publicamente e Mae sente que nunca vai satisfazê-la de verdade, mas por que sempre se vê nesse tipo de relação? Como ela mesma diz, passa de uma coisa para a outra, das drogas ao amor e do amor às drogas.

Quando dei por mim, não só estava envolvida com as personagens, rindo e chorando junto com elas, como já tinha terminado a primeira temporada. Assisti de novo e, com o final da série em mente, os episódios, apesar de curtos, são enriquecidos com subtextos e novas perspectivas. Mesmo sendo um romance complicado – George “quase hétero” e Mae quase girl lixo – o carinho que trocam quando estão a sós é um aconchego, o que me deixa ansiosa para saber como vão terminar na segunda temporada, com estreia prevista para 4 de junho.