Por Sâmya Mesquita

Cidade Invisível (2021) é uma série brasileira original da Netflix. O grande sucesso internacional no streaming contrasta com diversas críticas de apropriação cultural que a produção vem sofrendo nas redes sociais. E para entender se há validade nessas contestações, é preciso entender a profundidade de diversos conceitos que permeiam as culturas indígenas.

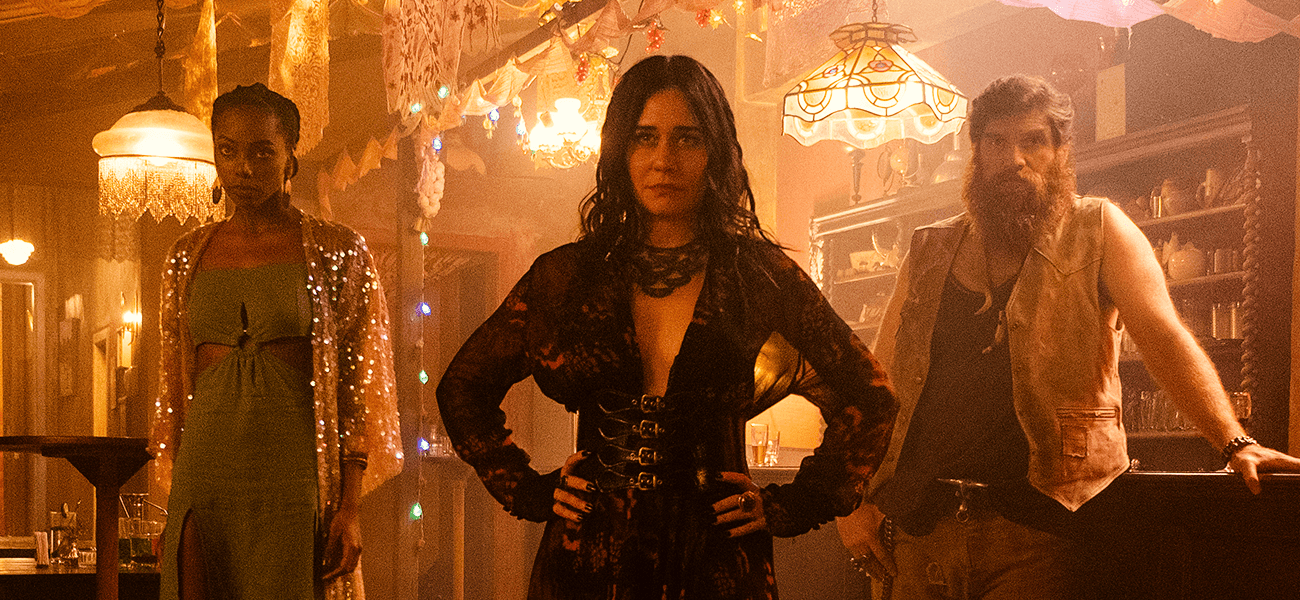

Estrelado por dois artistas nacionalmente conhecidos, Marco Pigossi (Eric) e Alessandra Negrini (Inês/Cuca), a história também conta com a participação Victor Sparapane (Manaus/Boto Cor-de-Rosa), Wesley Guimarães (Isac/Saci), Fábio Lago (Iberê/Curupira), Jessica Córes (Camila/Iara), o riquinho Jimmy London (Tutu/Tutu Marambá) e Eduardo Chagas (Sr. Antunes/Corpo-seco).

O roteiro foi escrito pelo casal Raphael Draccon e Carolina Munhóz. A direção é de Carlos Saldanha, o mesmo dos filmes Rio, O Touro Ferdinando e da saga A Era do Gelo.

De acordo com o site What’s on Netflix, Cidade Invisível foi o programa de TV mais popular da Netflix no Brasil, e ficou entre os 10 melhores na França, Nova Zelândia e Espanha, visto no dia 13 de fevereiro. Segundo Flix Patrol, o programa de TV estava entre as 10 séries mais populares em 12 países, no dia citado.

Para muitos estrangeiros — diferentemente de nós, brasileiros, que tivemos contato com o Sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato — é o primeiro contato com seres como Cuca, Saci e Curupira. Eles são comumente retratados como “mito”, “lenda” e “folclore” brasileiro.

Mito, Lenda e Folclore

Segundo Elíade (1972), mito é uma história, com perspectiva religiosa, em que o narrador conta alguma revelação primordial e apresenta modelos exemplares de conduta humana, dando sentido e valor à existência humana. Portanto, falar de mitos sem falar de sua origem é negar uma profunda face de interpretação.

Entretanto, esta denominação é ultrapassada para alguns teóricos. Ela parte do pressuposto que o mito vem do imaginário popular a partir do desconhecimento científico acerca de determinados fenômenos. Fazendo um paralelo com os gregos, Zeus era responsável pelos raios, e não uma descarga elétrica no meio de uma precipitação. Logo, acreditar em mitos se tornou uma crença risível por ir na contramão da Ciência.

Os seres retratados em Cidade Invisível seriam considerados “lendas” da “mitologia brasileira” — ideia essa que foi popularizada por figuras como Monteiro Lobato e fundamentada por alguns antropólogos que colocaram no mesmo saco todas as histórias comumente contadas na oralidade, algumas oriundas dos povos indígenas, outras trazidas pelo colonizador branco.

Mas falando de “lenda”, podemos descrever como:

[…] uma história ou narrativa que pode nem mesmo ser uma história ou narrativa; ela se dá em um passado histórico recente que pode ser concebido como remoto ou anti-histórico, ou nem mesmo em um passado; ela é tida como verdadeira por alguns, falsa por outros, e ambos ou nenhum dos dois pela maioria (GEORGES, 1971 apud BRUNVAND, 2002, p. 112)

A Cuca, por exemplo, é uma bruxa trazida da Europa. Ela não pertence a um panteão de deuses tupiniquins, como Ceci e Tupã, mas é geralmente associada a um conhecimento primitivo, passado de geração em geração. Já Matinta Pereira, ou a Rasga Mortalha, que não aparece na série, é a história de uma outra bruxa, de origem indígena, que assobia maus agouros nos telhados.

O ponto é que tanto a Cuca quanto a Rasga Mortalha são consideradas parte do “folclore brasileiro”. Segundo Ben-Amos (1972, apud ELLIS, 2001), o folclore, domínio no qual o estudo das lendas tradicionalmente se situa, não se pode resumir a um amontoado de textos impressos tomados isoladamente e em abstrato, mas sim deve ser visto como um processo comunicativo localizado em um contexto cultural determinado.

E é esta tentativa de unidade que centraliza a problematização. Os povos que viviam aqui eram múltiplos como únicos. Os estudos deterministas do final do século XIX catalogaram todas as histórias pré-colonização como “folclore brasileiro”, adaptando e retratando as lendas como fosse conveniente. Um bom exemplo disso é o Saci, que nas histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo, é visto apenas como um moleque travesso, e não como um tipo de entidade caótica altamente perigosa. Buscava-se figuras carismáticas para construir uma identidade brasileira e o menino moleque de uma perna só caiu como uma luva aos planos de construção de uma identidade nacionalista.

Apropriação Cultural

A apropriação cultural acontece quando objetos e costumes de uma cultura só são valorizados por uma outra, que adquiriu certo status hegemônico. Dentro da cultura afro-brasileira, por exemplo, que passou por um apagamento cultural por séculos, o uso de dreads representa a construção e manutenção de sua identidade. Quando um negro utiliza essas representações em ambientes formais, é hostilizado. Mas quando um branco, em seus privilégios, os utiliza, o recurso é visto como um “diferencial”, uma identidade “alternativa”, mais “cool”.

Nas culturas indígenas não é diferente. Quando uma série de qualidades artísticas como Cidade Invisível ganha notoriedade internacional falando de seres sobrenaturais do imaginário religioso indígena, isso deveria ser motivo de orgulho para toda uma cultura. A menos que ela fosse representada na produção. Em toda a série, apenas uma personagem, figurante, parece ter traços indígenas: a esposa do Curupira, cuja morte trouxe a revolta necessária para se tornar o ser sobrenatural que é. Entretanto, o próprio Curupira, em sua origem, é indígena, mas na série é um homem branco. Em personagens como o Saci, o Boto Cor-de-Rosa e a Iara — ou Mãe D’Água, no Nordeste brasileiro — percebe-se a tentativa de dar representatividade negra aos personagens, quando na verdade em nada coincide com as histórias originais, promovendo um total apagamento indígena.

Também o cenário da série é a cidade do Rio de Janeiro, o que descaracteriza o pertencimento desses personagens à sua identidade. O estigma é tão estereotipado que coloca o “nome civil” do Boto Cor-de-Rosa como “Manaus” — remete àquele preconceito tão conhecido por nós, nordestinos, quando vamos à região Sudeste e somos chamados todos de “Paraíba”. É claro que personagens como a Cuca, que tem origem portuguesa, não sofre esse tipo de apagamento quando encarnada por uma atriz branca, mas vale ressaltar que, no Carnaval de 2020, Alessandra Negrini foi bastante questionada por sua fantasia de “índia”. Segundo ela, à época, a fantasia tentava homenagear o povo indígena, mas na verdade confirmava o estereótipo racista que nós, brancos, temos de tornar exótico aquilo que não nos propomos a conhecer.

O ativista da tribo Pataxó HãHãHãi Fabrício Titiah, em sua conta no Twitter, exaltou a qualidade da produção da Netflix, mas que isso só teria tornado maior a oportunidade perdida. “É uma grande produção nacional, uma pena que erraram. Faltou estudar mais e ser respeitoso. Eu e outros parentes podemos contar a história que realmente representa as tradições originárias, a representatividade já começa aí”.

“Há uma diferença muito grande entre exaltar uma produção nacional e colaborar para a venda da imagem de um Brasil onde a cultura sagrada de um povo é tratada como uma fantasia exótica. Reforçando pensamentos equivocados que os gringos tem sobre nossa cultura“, ele continuou. “Para nós que já vimos e sentimos a Mãe D’água e a Dona da Mata (Kaapora), ver como a série retratou nossos protetores foi agoniante. E ainda sem nenhum protagonismo indígena“, completou.

A comunicadora Alice Pataxó também se manifestou no Twitter: “Até quando se trata de nós, somos os últimos a sermos lembrados e procurados, essa poderia ter sido uma oportunidade incrível de indígenas nas telinhas, mas a apropriação virou primeira opção“. Ela também reforça a ideia de que a série deveria ser uma oportunidade para representar povos que, socialmente, são estigmatizados: “É importante entender que cobrar representatividade e posicionamento antirracista não é apenas quando esse movimento está em alta, todos os dias nossas culturas são usurpadas e incorporadas ao status brasileiro, enquanto nós somos excluídos“, completa.

Alice Pataxó também ressalta que o conhecimento acerca das divindades — e não “mitos” ou “lendas folclóricas” — é mais profundo que o retratado na série. Alguns poderiam até dizer que retratar as histórias tal qual são contadas pelos indígenas poderia usurpar a liberdade criativa dos roteiristas.

Cidade Invisível não é uma série ruim, mas estamos em 2021

Se nos inspirarmos pelos formalistas russos, que analisavam o “texto pelo texto” sem compreender a obra em seu contexto social, podemos entender que a série é, de fato, uma das melhores produções atuais do catálogo da Netflix. Os atos são muito bem construídos em um enredo forte e envolvente. A escolha dos atores foi muito adequada e reflete a necessidade dramática dos personagens – com exceção, talvez, do Jimmy London, que consegue não passar uma boa atuação mesmo com poucas falas. O vai-e-vem de cenários talvez deixe a cronologia um pouco confusa, principalmente se tratando do personagem principal, Eric, com seus lapsos de memória. Mas o plot twist é empolgante, apesar de um pouquinho previsível.

Entretanto, estamos em 2021. Não é possível, na atual fase do entretenimento visual, analisar uma obra por si só, já que ela é embebida do social desde a sua idealização. Estamos à mercê do coletivo na construção dessas histórias, na distribuição oral, na forma como nos foram apresentadas na literatura do século XX e na sua reinterpretação atual. Esquecer que vivemos num país com disparidades de representação, desigualdades de raça e preconceito religioso é assistir uma série pela metade. E não representar personagens indígenas numa série que notoriamente trata da crença desse povo é, no mínimo, incoerente e relapso.

Deixo aqui uma reflexão que vi num vídeo do Instagram do ator de Cidade Invisível Marco Pigossi, em que ele questionava o quanto precisamos aprender com os indígenas — referindo-se a personagens da série e admitindo a influência desse povo na construção do enredo. Sim, Marco Pigossi, precisamos aprender com o povo indígena sobre respeito. E até um pouco sobre as nossas concepções cristãs sobre o que é o Bem e Mal — que enquadra boa parte dos seres ali representados como maléficos. A série conseguiu trazer essa desconstrução com louvor, mostrando outras facetas da Cuca jacaré do Sítio do Pica Pau Amarelo. Mas muito ainda precisa ser entendido, pois nós, como colonizadores, continuamos a ver outras culturas a partir do nosso prisma de superioridade cultural. Mas isso é assunto para outro momento.

REFERÊNCIAS

BRUNVAND, J. H. The vanishing hitchhicker: American urban legends & their meanings. New York: W.W. Norton & Company, 1981.

ELÍADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo, Perspectiva: 1972

ELLIS, B. Aliens, ghosts, and rituals: legends we live. Jackson: University Press of Mississsippi, 2001.

LOPES, C. R. Em Busca do Gênero Lenda Urbana. Linguagem em (Dis)curso – LemD, v. 8, n. 2, p. 373-393, maio/ago. 2008.