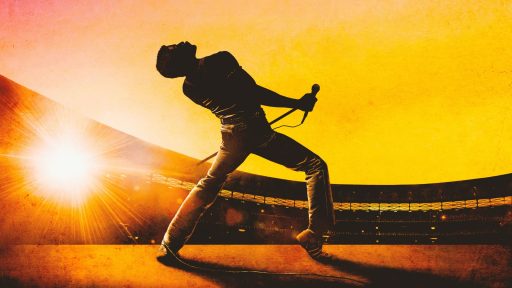

Mesmo cercado por diversas decisões questionáveis, Bohemian Rhapsody encontra a medida certa para cair nos braços do público

O cinema é uma arte muito poderosa. Ilusionisticamente falando, pode-se dizer que ele sempre foi uma espécie de bruxo. E entre suas bruxarias está a de trazer à vida grandes personalidades que já se foram. Esse efeito mágico, claro, para funcionar precisa ter os ingredientes certos em seu caldeirão. Algo que não é todo filme que consegue, fazendo surgir alguns questionamentos. O que torna uma cinebiografia um trabalho verdadeiramente especial? A história do retratado deve ser fiel aos fatos ou isso pouco importa? Uma atuação mediúnica tem força suficiente para imortalizar um filme?

Antes de tentar discutir um pouco essas questões, vale ressaltar que cinema é uma experiência muito pessoal e, independente do que falam os críticos sobre determinado projeto, o que vai contar ao final é a forma como aquela experiência tocou você. Respeitando então a maneira como cada pessoa se relaciona com esse formato, tentarei dar as minhas impressões, baseadas em como eu me relaciono com as cinebiografias.

Para começo de discussão, uma cinebiografia deve se ater aos fatos? Bom, eu particularmente não vejo problema em se usar algumas licenças poéticas para efeitos dramáticos, mas acho desonesto com o espectador quando uma produção com pretensões de retratar a vida de alguém abusa desse recurso. Deixo para você o julgamento do limite que considera admissível – pois, como ressaltei, a forma como cada um se relaciona com o gênero é muito particular –, mas dentro do que considero aceitável, Bohemian Rhapsody, do diretor Bryan Singer (X-Men: Dias de um Futuro Esquecido), dá uma boa derrapada. O filme, que se propõe a contar a história do Queen com foco no eterno Freddie Mercury, traz diversas incongruências com a vida real. São incontáveis as datas que não batem com as verdadeiras e episódios convenientemente adaptados para fazer a narrativa ficar “redondinha”. Um pequeno exemplo disso é o de quando Freddie descobre que contraiu o vírus da AIDS, que foi apenas em 87. Como o roteiro do filme é amarrado para encerrar no climático show do Live AID, ocorrido em 85, antecipam sua doença em dois anos. As formas como o vocalista conhece seus companheiros de banda e seu namorado Jim Hutton também são completamente alteradas, assim como a separação da banda nunca ocorreu da forma que é mostrada – na verdade, eles nunca se separaram de fato. Tá, aí você vai dizer: “Ah, mas se eu quisesse fidelidade, veria um documentário” (já ouvi alguns comentários desse tipo). Como tenho ressaltado, esses detalhes podem não lhe incomodar, mas como admirador do Queen e de uma cinebiografia capaz de alcançar o máximo de seu potencial, incomodam-me bastante.

Outro ponto que considero importante para uma cinebiografia me conquistar diz respeito à atuação e caracterização. Filmes como The Doors, sobre Jim Morrison, e Piaf – Um Hino ao Amor, sobre Edith Piaf, são dois bons exemplos de acertos nesse aspecto. Tanto Val Kilmer quanto Marion Cotillard estão inspiradíssimos e idênticos aos artistas retratados. Voltando à cinebiografia do momento, em Bohemian Rhapsody temos o eficiente Rami Malek (da série Mr. Robot) empenhado em entregar uma atuação memorável. Para muitos ele conseguiu, mas para mim não funcionou. A fagulha que faltava para que eu acreditasse estar diante de Freddie Mercury se perdeu em algum lugar entre sua atuação, visual e físico. Diga-se de passagem que ele está bem e funciona em diversas cenas, mas me tira de outras. Minha imersão não foi completa. Deixo meu protesto de que gostaria de ter visto como se comportaria Oscar Isaac (de Ex Machina e Os Últimos Jedi) no papel.

Seguindo com as reflexões sobre cinebiografias, com base no recente longa, um recurso que não foi usado, mas já funcionou em diversas outras produções, é o de, em vez de pegar um extenso período da história do retratado, fazer um recorte de determinada passagem de sua vida. Diários de Motocicleta e O Garoto de Liverpool fizeram isso com eficiência, dando-nos sugestões de quem seriam Che Guevara e John Lennon no futuro. Em Bohemian, os roteiristas trabalham um longo espaço de tempo, o que não é necessariamente uma falha, mas, neste caso – e em diversos outros –, contribui para que o filme se torne episódico e frustre fãs que conhecem mais de perto o artista e acabam lamentando pela ausência dessa ou daquela passagem que consideram imprescindível e ficou de fora.

Posso continuar levantando diversas outras decisões criativas discutíveis – estrutura formulaica e sem ousadia, desvio de conflitos, alguns personagens caricatos etc –, mas tudo mais que eu disser criticando o filme será rebatido pelo imenso sucesso de bilheteria que ele tem alcançado. Muitos afirmam que o motivo são as músicas memoráveis do grupo britânico, presentes em quase todas as cenas. Outros afirmarão que Malek é o Freddie Mercury reencarnado. A verdade é que o tom do longa em grande parte é trabalhado com a proposta de entregar uma espécie de Sessão da Tarde e, nesse quesito, ele compensa seu roteiro raso e preguiçoso com uma eficiente montagem que imprime muito vigor nas apresentações musicais. Com isso, a ansiada produção cinematográfica do Queen alcança o admirável feito de grudar mais uma vez em nossas cabeças sucessos inesquecíveis que fazem parte da história do rock. O que se apresentou para muitos como um imensa oportunidade desperdiçada, tornou-se para outros menos exigentes uma grande celebração de uma banda que nunca será esquecida.

Fórmula? Eu tenho a minha fórmula. E a sua, qual é? Bohemian Rhapsody está entre as melhores cinebiografias que você já assistiu? Comenta aí. Adoraremos ler sua opinião.