Babilônia era a capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia e atual Iraque; seu primeiro império foi criado por Hamurábi, que a transformou em um dos mais prósperos e importantes centros urbanos de toda a Antiguidade. Ainda assim, após anos de lutas contra as invasões externas, a cidade levou uma quedinha e precisou que Nabucodonosor ascendesse ao trono e colocasse ordem na bagunça, nascendo o Segundo Império da Babilônia, no qual a cidade viveu o seu apogeu. Sua queda se deu com mais invasões, sendo dominada por impérios estrangeiros, como o do rei persa Ciro II, ou Alexandre, o grande, e não demorou tanto para que a Babilônia começasse seu declínio e fosse sumindo do mapa.

Historicamente falando, a Babilônia é considerada por muitos como o “berço da evolução humana”, pelos seus inúmero avanços nos campos da política, sociedade, economia, tecnologia etc. etc. Era uma cidade tão incrível que acabou se tornando um mito mesmo durante a sua existência e muito tempo após a sua queda até os dias atuais, no qual boa parte do material conhecido popularmente vem da Bíblia, e acabou se tornando sinônimo de pecado e orgulho.

Biblicamente, por outro lado, temos uma história um pouco diferente. A origem da cidade de Babilônia é revelada em Gênesis 10: 8-10, com Nimrod, bisneto de Noé (devo destacar que o rapaz era grande fã de Lúcifer, sendo conhecido como “rebelde sanguinário contra Deus”), como seu suposto fundador e que teria unificado os povos ao invés de povoar o mundo como Deus mandou, reunindo todos em uma só língua. Achou uma terra boa e começou a erguer o seu reino e resolveu construir uma torre, uma que o permitisse não precisar obedecer a Deus e dipersar seu povo, a chamada torre de Babel (Babel (בלבל) é interpretada com o significado de “confusão”, graças a uma ligação com o verbo bilbel (בלבל), que significa “confundir”).

Entretanto, Jeová foi dar uma olhada e não gostou do que viu, mandando todo mundo descer e confundindo os idiomas, para que ninguém pudesse mais se entender e cada um fosse pro seu quadrado povoar a terra, do jeito que ele tinha mandado – Gênesis 11: 1-9.

A Babilônia, biblicamente falando, seria a representação da luta contra o povo de Deus – em 607 a.c, os exércitos babilônicos destruíram Jerusalém e levaram os sobreviventes à Babilônia, onde receberam um tratamento cruel – e um símbolo do que acontecerá com quem tem o coração voltado para o mundo e não para o Senhor. Em Isaías 13 é profetizada a queda da Babilônia pelo próprio Deus, que não gosta da cidade por inúmeros motivos.

E o que tudo isso tem a ver com o filme Babilônia? Tudo, meu jovem padawan. Tudo.

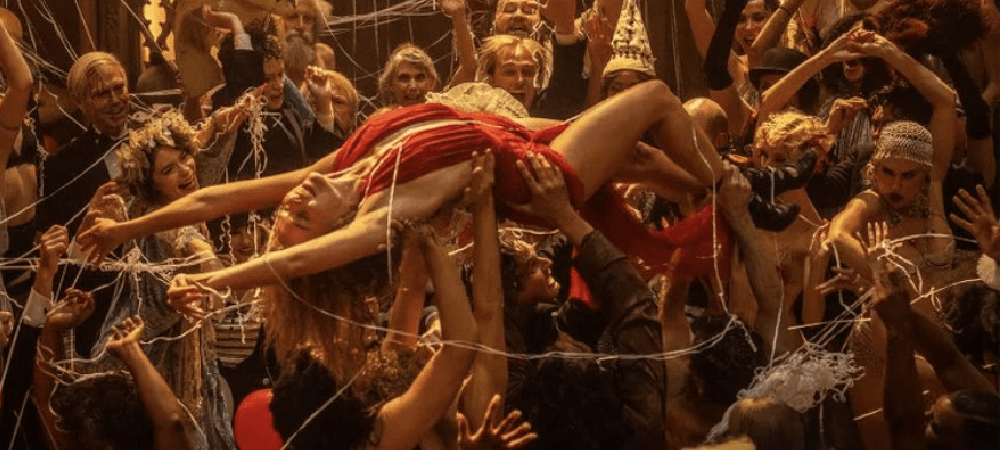

Tecnicamente, a Babilônia da Bíblia foi criada por ego, por querer uma liberdade divina que não era permitida, e, em algumas versões, demonstrar o seu poder absoluto acima do que Deus queria representado pela torre. A primeira cena do filme é puro caos, mostrando uma festa megalomaníaca, uma orgia de drogas, bebidas e sexo para demonstrar os “tempos dourados de Hollywood” e apresentar os personagens da história dentro de um habitat descontrolado e anarquista. Ou seja, de cara vemos não somente quem são, mas como são.

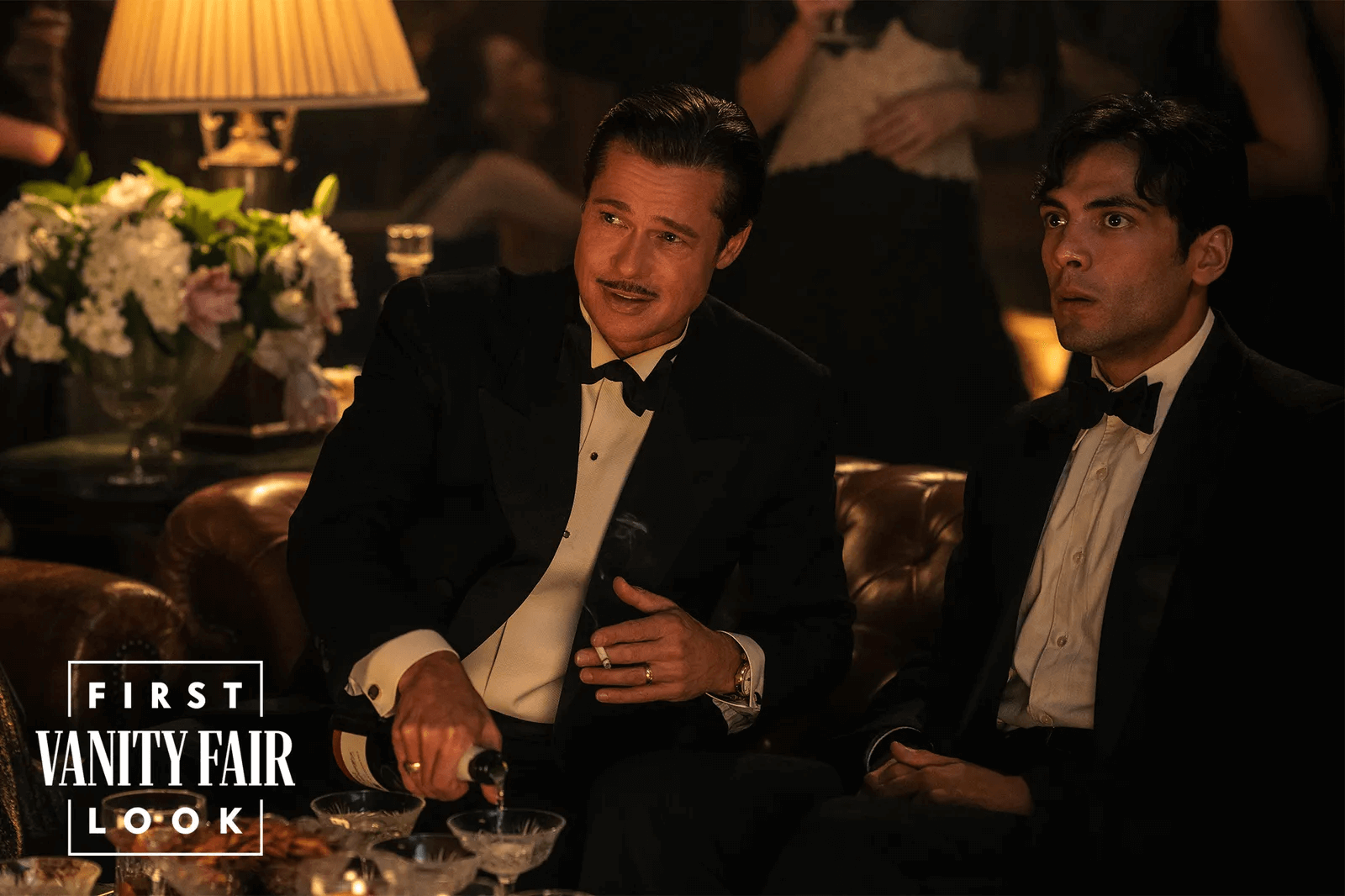

Aqui temos uma gama de personagens interessantíssimos: Jack Conrad (Brad Pitt), o ator mais bem pago do cinema mudo; Nellie LaRoy (Margot Robbie), aspirante à atriz de Hollywood, e o desengonçado Manny (Diego Calva), que começa tudo como um simples faz-tudo e acaba tirando a sorte grande com Conrad. Existem duas outras personalidades que recebem algum destaque, mas que, ao que tudo indica, servem apenas para tapar o buraco da representatividade, mesmo sendo complexos e cativantes: Lady Fay Zhu (Li Jun Li), que além de ser o amor da minha vida, é uma cantora de cabaré chinesa, e Sidney (Jovan Adepo), trompetista brilhante.

Aliás, Damien Chazelle, o diretor e visionário de Babilônia, não está muito interessado em aprofundar seus personagens, e além de jogar representatividade na tela só para preencher cota, parece profundamente apaixonado por Jack Conrad e Nellie LaRoy, focando muito mais neles e deixando os outros de lado. Manny tem um pouco mais de espaço, formando um trio desigual de protagonistas com Conrad e LaRoy, mas Fay Zhu, em determinado momento, some, e Sidney, que mal tem tempo de tela – e ainda serve para o diretor dizer “olha só, tá aqui ó, eu falo sobre racismo em Hollywood!” – e reza a lenda que as motivações foram críticas relacionadas a La La Land – Cantando Estações.

A personagem de Robbie é uma versão do trope da manic pixie dream girl, sendo encantadora, inteligente, divertida, despretensiosa e corajosa, que corre atrás do que quer não importa o que for, e servindo de inspiração ao personagem Manny. Por sorte, o sonho da garota perfeita acaba se tornando algo inviável, pois Nellie é instável, viciada em drogas e apostas, considerada vulgar e uma vadia barata, que só fez sucesso por ser bonita e sensual, sem ter outra bagagem além dessa. Enquanto Manny é o imigrante sonhador que esbarra no universo Hollywoodiano e sonha em estar nele, e graças a um golpe de sorte, consegue tudo o que quis e muito mais. É um personagem admirável, de certa forma, pois quase todos no filme são detestáveis e reprováveis – até mesmo ele. Sidney “jamais” seria o personagem bom, pois ele é negro e, talvez, ingrato – há uma cena em específico que fica ambíguo, e Lady Fa Zhu é lésbica. Conrad é um homem branco autocentrado, bonitão, com dinheiro, que sonha em ser eterno e imortal, idolatrado até o último segundo. O ator que jamais vai abrir mão de ser ator pois a sua vida é aquilo.

Em uma ode ao universo cinematográfico, Babilônia nos apresenta uma Hollywood caótica e tumultuosa ao nos mostrar os sets de filmagem antes do cinema falado, e depois uma adaptação sofrida para o chamado avanço tecnológico. Conrad e LaRoy são a representação dessa mudança, em que ambos tentam desesperadamente se adaptar, enquanto Manny representaria o avanço – tendo que trabalhar desde cedo, se tem algo que o jovem aprende é a se moldar às necessidades do momento, aprendendo rapidamente com o ambiente, absorvendo as dificuldades presentes e apresentando rápidas soluções.

Talvez o filme tivesse sido ótimo se trabalhasse esses aspectos, com um tom mais O Artista (2011), porém mais caótica e suja, mas o problema parece ter sido a pretensão do diretor, seu enorme ego, que misturado ao que se propôs a produzir, acabou se autossabotando. A Babilônia dentro da Babilônia, e assim como a torre de Babel, torna-se confusa e destrutiva, com os temas citados e pouco trabalhados se espalhando aos quatro ventos.

As cores primorosas utilizadas no início do filme, em tons quentes – vermelhos, dourados, laranjas -, representam todo o orgulho, a luxúria, o pecado representado naquela primeira festa e nos tempos vindouros, até que, em determinado ponto, as cores se tornem sinônimo de perigo, de decadência, tornam-se tons frios e solitários. Chazelle buscou, com seu diretor de fotografia, evocar todos os simbolismos possíveis da teoria das cores.

A trama nunca para no lugar, a ponto de se tornar cansativa de assistir. A partir do segundo ato, o filme se torna uma versão barata de Cantando na Chuva, repetindo até mesmo palavra por palavra alguns diálogos, com referências tão diretas que incomodam, pois faz com que Babilônia perca sua originalidade. Talvez quem nunca assistiu ao musical veja por outro ângulo.

Babilônia gira sobre si mesma, dando uma volta bizarra na própria história para demonstrar a própria decadência, a queda da maior cidade por invasões. Nesse ponto do filme, eu só conseguia pensar no mundo invertido de Stranger Things, pois eram acontecimentos idênticos aos que ocorreram no início, mas agora numa versão macabra e perigosa. Um exemplo é uma frase repetida por LaRoy de que “Ou se é uma estrela ou não”. Seu primeiro contexto é idílico, um presságio para a ascensão da atriz, enquanto o segundo… bem… complicado de explicar, mas digamos que você pode ou não ficar um pouco chocado com o que está acontecendo e como as coisas chegaram a um ponto de fundo do poço muito rápido.

Dentro da própria história existem diálogos e momentos de rápida reflexão, meio pintadas como cenas de respiro, mas que não são. Essas falas criticam a indústria cinematográfica com precisão, mas acaba perdendo o próprio ponto quando vemos mais a vaidade de Chazelle, que se dá um tapinha nas costas, do que uma narrativa cheia de complexidades – algo que não tem, de fato. O filme raspa em assuntos pertinentes, mas apenas isso. O diretor parece querer passar longe de qualquer aprofundamento real, o que faz com que esbarre em clichês desnecessários e pise numa linha tênue entre soar desrespeitoso ou não.

De qualquer forma, Chazelle nos chama de burros por boa parte do filme, lançando metáforas e simbolismos como se fossem charadas, apenas para desvendá-las ele mesmo, o tempo todo, e esfregando na nossa cara, como se não tivéssemos a capacidade de entender.

Cansativo, pecaminoso, caótico, cujo criador é culpado de orgulho e excesso de ego, Babilônia é praticamente a versão cinematográfica da cidade bíblica que Deus odeia por tudo o que representa. É um filme confuso, que fala muitas línguas, e que, no final, acaba não falando nenhuma.

É de todo ruim? Vai depender de quem assiste. Eu, particularmente, não aguentava mais na metade da história, e quis jogar um sapato na tela do cinema com os inúmeros finais do longa. Mas quem sabe não é do seu agrado, não é mesmo?